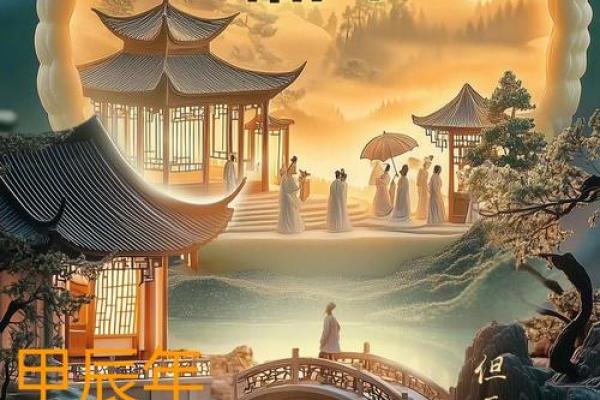

中秋:赏月品月,感悟团圆与思乡

中秋节的由来与节气特征

中秋节,作为中华文化中的传统节日之一,已有上千年的历史。这一天,正是农历八月十五日,秋季的正中。自古以来,中秋节便与月亮紧密相连,被誉为“月圆之夜”,寓意着团圆与美满。

从气候角度来看,八月十五的中秋节恰逢秋高气爽、天清气朗的时节。秋天是丰收的季节,白天温暖而晚上微凉,适宜赏月、品茶、聚会。此时,田间地头的稻谷、玉米等农作物正逐渐成熟,农民在这一天也会感受到丰收的喜悦。

在古人眼中,中秋节不仅是赏月的节日,还与农事息息相关。在古代,民间有着“中秋庆丰收”的传统,象征着人们对自然的敬畏和对劳动的尊重。

中秋节的民间活动与习俗

每年的中秋节,亲朋好友相聚一堂,共享月光和丰收的美好时光。传统的庆祝活动中,最重要的莫过于吃月饼和赏月。

月饼,作为中秋节的代表性食品,寓意着团圆和美满。传统的月饼馅料有五仁、豆沙、莲蓉等,外形圆润,象征着圆满与和谐。在现代,月饼的种类日益丰富,既有传统风味,也有现代创新口味,满足了不同消费者的需求。

除此之外,许多地方还会举行舞龙、舞狮等庆祝活动,营造浓厚的节日氛围。而在一些农村地区,祭月、祭祖等活动依然盛行,寄托着人们对祖先的尊敬和对未来生活的美好祝愿。

在民间,也有很多关于中秋的禁忌。例如,在某些地方,人们认为在中秋夜不应打扫卫生,因为这象征着将幸福和运气扫走。同时,也有传说提到,中秋夜不宜争执、吵闹,以免带来不吉利的运势。

现代生活中的中秋节

随着时代的变迁,中秋节已经逐渐从传统的农耕文化节日转变为现代人们享受家庭时光、传递温情的节日。在今天,虽然许多人已经不再注重田间劳作和农事活动,但中秋的意义依然深刻。

如今,中秋节已经成为一个家庭聚会的时刻。无论身处何地,亲人们都会通过各种方式联系在一起,共享这一份难得的团圆时光。许多人选择在中秋节前后回到家乡,和父母、兄弟姐妹一起赏月、吃月饼、喝茶,谈天说地,重温儿时的记忆。尤其是在异乡打拼的游子,望着圆圆的明月,往往会生出对家乡、对亲人的无限思念。

而对于那些无法与亲人团聚的人来说,现代的科技为他们提供了与家人远程相聚的途径。视频通话、社交媒体等让远隔千里的人也能通过“虚拟的月亮”共享这一份节日的温暖。

中秋节与诗词

在中国的传统文化中,月亮一直是诗人歌咏的对象,许多流传千古的诗句都与中秋相关。唐代诗人杜甫的《月夜忆舍弟》便表达了思乡之情:“戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。”在这份悠扬的诗句中,杜甫以月亮为载体,传达了对故乡和亲人的深深思念。

而宋代苏轼的《水调歌头·明月几时有》则将月亮与团圆的情感紧密相连:“明月几时有?把酒问青天,不知天上宫阙,今夕是何年?”这一首诗道出了人们对团圆的向往和对月亮的依恋。

此外,唐代李白的《静夜思》也提到了月亮:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”这短短的四句诗,情感丰富,勾画出诗人对家乡的思念和对中秋夜的无限遐想。

感悟团圆与思乡

中秋节是一个寄托着深厚感情的节日,无论是家人团聚,还是月下思乡,这份情感都与月亮息息相关。在这一天,我们不仅欣赏到美丽的月亮,还通过它感悟到人生的圆满和缺憾。

正如唐代诗人王建的《十五夜望月》所写:“中秋月,年年望得见,今夜又圆又明。”这句诗写出了中秋月亮的恒久和不变,但生活中的团圆与分离,依然是每个人需要面对的现实。在这一天,许多人通过赏月来缅怀过去,回忆那些曾经的温馨时刻,同时也让他们更加珍惜眼前与亲人共享的时光。

无论身处何地,中秋节都带着一份浓浓的思乡情和对家人的深深挂念。而这份情感,无论是在古人笔下,还是今天的我们心中,都会在每一个圆月之夜得到升华和传递。

起名大全

最近更新

- 今日是祭祀祖先吉日吗 2025年8月11日祭祀祖先好吗

- 今日是窗帘陈设吉日吗 2025年8月11日今天窗帘陈设宜不宜

- 今日是购置车辆吉日吗 2025年8月11日购置车辆是不是好日子

- 今日是纳财吉日吗 2025年8月11日当天纳财可不可以

- 今日是购买房产吉日吗 2025年8月11日购买房产好不好

- 今日是驾船出行吉日吗 2025年8月11日是不是适合驾船出行

- 今日是缝制嫁衣吉日吗 2025年8月11日这天能缝制嫁衣吗

- 今日是销货买卖吉日吗 2025年8月11日是适合销货买卖的吉日吗

- 今日是生坟修建吉日吗 2025年8月11日适合生坟修建吗

- 今日是种植花卉草木吉日吗 2025年8月11日是适合种植花卉草木的吉日吗

- 今日是送结婚礼吉日吗 2025年8月11日送结婚礼能吗

- 今日是谢神恩吉日吗 2025年8月11日谢神恩好不好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气