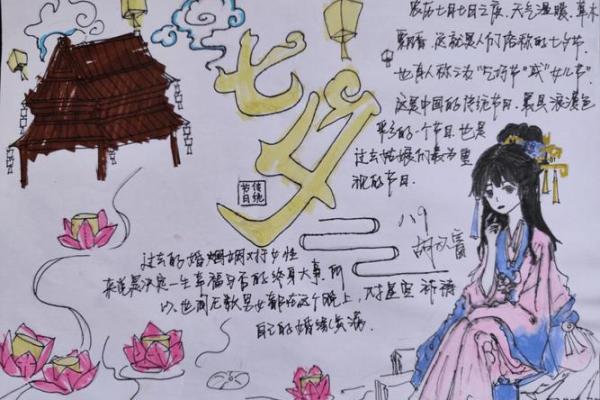

七夕:传承千年,七夕文化与爱情的融合

七夕节,一个流传千年的传统节日,承载着中国人对爱情的美好寄托。每年的农历七月初七,牛郎织女的传说便会在这个特别的夜晚再度响起。这个节日的起源、内涵以及与现代社会的关联,体现了爱情、文化和人情的深刻融合。

七夕的起源与节气由来

七夕节源自古代的“乞巧”习俗,最早的记载出现在《左传》时期。相传,七夕这一天是牛郎织女相会的日子,而这一神话故事的产生,与天文现象密切相关。根据古代农历的计算方式,七夕位于立秋之后,这一时节气候逐渐转凉,意味着一年的农业生产已接近尾声,农忙之事稍有空隙,给了人们更多的时间去放松与寄托情感。

从物候上讲,七夕是一个夏末秋初的交替时节。此时,天空明朗,星星尤其明亮。按照传说,牛郎织女的相会恰好是银河两岸相望,形成了人们对美满爱情的向往与想象。无论是天上的牛郎织女,还是地上的人们,都在这个时刻通过各自的方式,表达着对爱情的追求和期待。

民间活动与节日风俗

在七夕节,民间习俗丰富多彩,最具代表性的便是“乞巧”。据说,古代的女子在这一天会举行乞巧仪式,祈求自己能获得巧手和美丽的心灵。她们通过编织彩线、做针线活来表达自己的巧思与手艺,同时也祈愿家庭幸福、爱情美满。

另一个广为流传的习俗是“鹊桥相会”,人们认为在七夕夜晚,成群的喜鹊会用自己的身体搭成一座桥,帮助牛郎织女跨越银河,团聚一堂。为了迎接这一天的到来,许多地方的民众会准备各式各样的应景食品,比如“巧果”、糕点等,象征着聪明、智慧和美好的爱情。

七夕节的诗意与情感

七夕节不仅是人们表达爱情的时刻,也是文人墨客常常吟咏的主题。古代诗人李商隐在《无题》一诗中写道:“相见时难别亦难,东风无力百花残。”这句诗表达了深沉的爱情与离别的痛苦,仿佛是对牛郎织女苦苦相守的情感写照。又如唐代诗人杜牧的《秋夕》中所言:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”他通过细腻的描写,将七夕的秋夜景象与人们的柔情表达得淋漓尽致。

除了诗词,七夕节的文化内涵在各类艺术作品中也有所体现。许多民间艺术,如京剧、曲艺等,都有着七夕的表现,传递着爱情的神圣与美好。这些文化形式为现代社会增添了浓厚的传统氛围,尤其在当代人们心中,七夕已成为传承中国古老爱情文化的重要节日。

七夕节与现代生活的关联

随着时代的发展,七夕节逐渐融入了现代社会的多元文化背景。尤其是在当今快节奏的都市生活中,七夕不仅仅是传统的节日庆祝,更多的是成为了人们表达爱意和增进感情的机会。现在的情侣们常常选择在这一天交换礼物,送上玫瑰花,或者一起度过浪漫的时光,以此来表达对彼此的深情。

然而,七夕的现代意义不仅限于爱情的表达,它也逐渐与现代人对于家庭和谐、生活质量的追求紧密联系。许多人通过庆祝七夕来加强家庭成员之间的亲情与友情,让这个节日成为大家团聚、分享美好时光的契机。而一些企业也借此机会推出特别的七夕促销活动,商家的巧妙设计将这一传统节日与现代商业营销巧妙结合。

七夕节不仅仅是一个象征着爱情的传统节日,它与中国悠久的文化历史紧密相连,带着浓厚的人文气息。在现代社会,尽管传统习俗和节庆形式有所变化,但七夕所传递的爱情精神和人际关系的重视,依然在每个庆祝的时刻得到延续。

节日的延续与文化的融合

今天,七夕节不仅是情侣之间相互表达爱意的时刻,更成为了整个社会的文化符号。这一节日将古老的爱情传说与现代生活相结合,成为了传承与创新交织的象征。人们在这个夜晚,除了怀念过去的美好爱情故事,也在庆祝当下的人际关系与生活质量的提升。

七夕的魅力在于它不仅是对爱情的礼赞,更是对中华文化深厚底蕴的传承。从古代的乞巧、鹊桥,到现代的礼物与庆祝,七夕节在时代的变迁中依然焕发着持久的光彩。

起名大全

最近更新

- 今日是驾船出行吉日吗 2025年9月27日是不是适合驾船出行

- 2025年9月30日几点适合划旱船 划旱船的吉日吉时查询

- 2025年9月30日几点适合接风宴 接风宴吉日吉时查询

- 今日是饲养狗狗吉日吗 2025年9月24日饲养狗狗合适吗

- 2025年9月30日几点建寺庙吉利 建寺庙几点几分是吉时

- 今日是铺路筑路吉日吗 2025年9月22日铺路筑路是适合的吉日吗

- 今日是骨灰盒打造吉日吗 2025年9月23日骨灰盒打造适合吗

- 2025年9月30日几点移徙最好 移徙吉日吉时查询

- 2025年9月30日几点归岫隐居吉利 归岫隐居几点是吉时

- 今日是领结婚证吉日吗 2025年9月21日领结婚证吉利吗

- 2025年9月30日几点放牧最合适 放牧几点是吉时

- 今日是饲养猫咪吉日吗 2025年9月22日饲养猫咪是适合的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气