冬至:传统美食与养生,迎接寒冷的自然节律

冬至是二十四节气中的重要节气之一,它标志着一年中白昼最短、黑夜最长的一天。这个节气的到来,意味着冬季正式开始,寒冷的气候会逐渐加剧,人们的生活习惯和饮食方式也会随之发生变化。冬至的传统文化底蕴深厚,民间流传着丰富的习俗,特别是在饮食和养生方面,冬至不仅是迎接寒冷的节气,更是人们注重保健与温暖身体的时刻。

冬至的由来与物候特征

冬至的历史可以追溯到古代中国的农耕社会。古人通过对天象的观察,发现太阳的高度在冬至这一天达到最低点,因此冬至便被定为寒冷的标志。这个节气通常出现在每年的12月21日或22日之间,而此时正是太阳直射南回归线,北半球的白昼时间最短,夜晚最长。

在物候特征方面,冬至意味着天气的寒冷加剧,北风呼啸,气温下降。此时,冰雪天气常常侵袭北方,南方虽然气候相对温和,但寒意也逐渐渗透。因此,冬至不仅是季节的分界线,也让人们意识到,严冬即将到来,需要提前做好防寒和养生准备。

传统的冬至饮食与养生

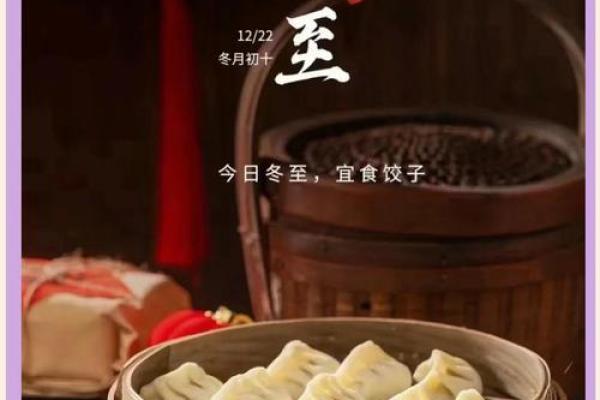

冬至的传统习俗中,最具代表性的是吃饺子和汤圆。北方人有冬至吃饺子的习惯,传说中,冬至吃饺子可以驱寒保暖,防止耳朵冻伤。尤其是在寒冷的冬季,饺子的热气腾腾,不仅可以温暖身体,还能促进血液循环,增强抗寒能力。

在南方,人们则习惯在冬至这一天吃汤圆,象征着团圆与温暖。汤圆圆润的形状寓意着团圆和幸福,象征着家人和睦,冬至吃汤圆也是一种寄托美好祝愿的传统。

除了饺子和汤圆,冬至的食物多以温热、滋补为主。羊肉、牛肉、鸡肉等温补类食物在这个季节格外受欢迎。传统的食材和烹饪方式让冬季的餐桌更加丰富多样。

养生方面,冬至是冬季养生的一个重要节点。根据中医的理论,冬季属水,水与肾脏相应,因此冬至时要特别注重肾脏的保养。适当的食用温热的食物、避免寒冷刺激,尤其是多吃一些滋补类食材如枸杞、桂圆、黑枸杞等,有助于增强身体的抗寒能力。此外,冬至是阴气最重的一天,适合适度休息,保持充足的睡眠,避免过度劳累。

冬至的民间活动与禁忌

在中国,冬至不仅是一个气候变换的节点,它还有着丰富的民间活动。冬至之日,不少地方会举行祭祖活动,表示对祖先的敬仰与纪念。此外,有些地方还会举行庙会或举行联欢活动,祈愿新的一年风调雨顺、家人平安。

冬至期间,许多地方也有一些禁忌。比如,有些地方认为冬至当天不能洗澡,认为洗澡会洗掉一年的好运气;有的地方则认为冬至要避开一些不吉利的事物,保持心情愉快,才能迎接新一年的好运。

现代生活中的冬至

在现代社会,虽然冬至的传统习俗和饮食仍然深受人们喜爱,但随着社会的发展和生活节奏的加快,很多人已经不再严格遵守古老的习惯。然而,随着人们对健康和养生的重视,冬至的养生观念和保暖需求仍然被许多人传承和实践。

尤其是在城市生活中,冬至这一天,许多人选择与家人团聚,享受一顿温暖的饭菜,既能增进感情,也能满足身心对温暖和舒适的需求。随着科技和生活方式的进步,人们不仅通过传统饮食来应对寒冷,还通过各种现代化的取暖设备、健康食品来改善自己的冬季生活质量。

冬至诗意

古人以诗词表达冬至时节的情感和思考,下面的几句诗词展现了冬至的寒冷与温暖,蕴含着深刻的哲理:

“冬至阳生春又来,百花齐放迎春开。”

“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。”

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”

这些诗句表达了冬至带来的寒冷与希望的交织,似乎在告诉我们,寒冬过后,春天必将到来,万物将重生。

通过这些诗意的句子,我们可以感受到冬至不仅是一个节气的变化,更是人们心灵的契约,是对未来温暖的期许,也是对生命与自然节律的深刻体悟。

起名大全

最近更新

- 2025年农历五月二十领证选的是良辰吉时吗? 今日登记结婚好吗

- 2025年06月24日安门是黄道吉日吗? 今日装大门吉利吗?

- 2025年农历五月十五这日子订婚旺不旺? 今天提亲怎么样?

- 今日是窗帘陈设吉日吗 2025年7月27日今天窗帘陈设宜不宜

- 今日是翻新房子吉日吗 2025年7月27日翻新房子这天能吗

- 今日是骨灰安葬吉日吗 2025年7月27日骨灰安葬是好日子吗

- 今日是补墙吉日吗 2025年7月27日补墙好不好

- 今日是起建地基吉日吗 2025年7月27日起建地基是不是好日子

- 今日是购置车辆吉日吗 2025年7月27日购置车辆是不是好日子

- 今日是焚香祭拜吉日吗 2025年7月27日是不是焚香祭拜的好日子

- 今日是编织渔网吉日吗 2025年7月27日是否适宜编织渔网

- 今日是道教法事吉日吗 2025年7月27日道教法事是不是最合适的日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气