苗族端午节:传承习俗,感受节日的独特魅力

端午节是中华文化中一个独特的节日,不同的民族都有着自己对这一节日的理解与庆祝方式。对于苗族人民来说,端午节不仅仅是一个传统的节日,它承载着深厚的文化背景和丰富的民俗活动,体现了苗族特有的历史和情感。

节气由来

端午节的起源与季节变化密切相关。每年的农历五月初五,正值夏季的开始,天气逐渐变热,阳气升发。根据中国传统的二十四节气,端午节通常落在“夏至”前后的这一时段,气候炎热潮湿,传说中的邪气容易入侵人体,因此需要通过各种方式祛除病疫和防止灾祸。此时,苗族人民便通过一些特定的习俗活动来祈求健康、驱赶邪气,保卫家园的平安。

物候特征

端午节前后,正是农田里生长最旺盛的时期。田野里绿意盎然,禾苗正是生长的关键时刻。此时,苗族的农事活动也处于紧张的时节,农民们需要集中精力进行田间管理,确保稻谷的丰收。随着时节的变化,天气越来越热,早晨和傍晚的风带着湿气,白天的阳光则炙热强烈。苗族人常在这时选择做一些避暑、消暑的活动,也有许多人在端午节期间参加盛大的集会,祭祖和感谢自然的恩赐。

民间活动

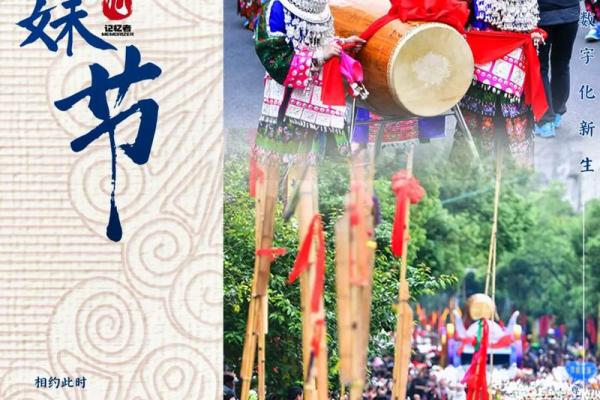

端午节期间,苗族人民会举行一系列传统活动,这些活动不仅是节日的庆祝,也是苗族文化的传承和表达。

饮食文化

在端午节这一天,苗族人会准备特有的食物。最具代表性的是“端午粽子”。与汉族粽子不同,苗族粽子以糯米为主,配上猪肉、鸡肉或者豆类等,包裹在香叶中,外形独特,口感丰富。食用粽子是一项重要的习俗,不仅是为了庆祝节日,更有祈求安康、驱除病灾的寓意。除此之外,苗族人民还会制作一种叫做“苞谷饭”的食物,它是用新鲜的玉米做成的,象征着丰收与富足。

农事活动

苗族的端午节往往伴随着农事活动的高峰期,因此这一天也充满了农民的劳动节奏。很多苗族家庭会进行传统的祭祀仪式,向祖先和大自然的神灵祈求丰收、安康。部分地方的苗族人还会在这一天举行牛羊的祭祀,祈愿牲畜能够健壮生长,最终为家庭带来丰厚的财富。

禁忌与传统

在苗族文化中,端午节还有一些禁忌和习俗,尤其是与健康和避邪相关。例如,在节日当天,苗族人民通常不会外出远行,因为相信这一天是邪气最为强盛的时候,出门容易遭遇灾祸。为了避免身体不适或灾难,家中会在门口挂上艾草、蒜头、菖蒲等植物,驱除病气。此外,还有苗族特有的佩戴五毒药袋的习俗,认为这样能够保平安,避免蛇虫鼠蚁的侵害。

现代生活的关联

在现代社会,端午节依然是苗族文化中重要的节庆之一。随着社会的发展,传统的节日活动逐渐融入了现代生活。虽然现代人们的生活方式发生了变化,但苗族人民依然保留着许多端午节的传统习俗,不仅通过食物和饮品与祖先和自然交流,还通过各种方式弘扬和传承苗族文化。

如今,很多苗族地区的村民会在端午节期间举办盛大的文艺活动,展示苗族独特的歌舞、手工艺以及传统服饰,吸引了大量游客前来体验和学习。这些活动不仅是节日庆典的一部分,也让外界更好地了解苗族的文化内涵和历史背景。

端午节在现代生活中的意义,也不再仅仅局限于传承和庆祝,它与环保、健康、节约等现代价值观相契合。很多地方的苗族家庭会在这一天进行环保活动,组织集体清扫,保持家园的整洁与安全。

诗词传情

端午节的节日氛围常常引发诗人们的创作灵感。古代诗人屈原的诗句《离骚》便深深融入了端午节的文化背景,“既替余以蕙纕兮, 又申之以揽茞。”这句诗中提到的香草和飘香的风,正是端午节时节常见的特征。

唐代诗人杨万里在《端午日》一诗中也描绘了这一节日的风貌:“端午临中夏,时清日复长,绿竹入幽径,红莲映水香。”诗中通过色彩和景象的描绘,展现了端午节的独特魅力与自然风光。

随着时代的进步,端午节逐渐成为一种传递美好祝愿的节日,不仅是苗族人民的传统,也成为了中华文化的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 今天适合土地公祭拜吗 2025年9月16日是否适宜土地公祭拜

- 今天适合安装石磨吗 2025年9月16日安装石磨是适合的吉日吗

- 今天适合出货吗 2025年9月16日是不是出货好日子

- 今天适合做狗窝吗 2025年9月16日做狗窝当天黄历吉日吗

- 今天适合买房置业吗 2025年9月16日是不是买房置业好日子

- 今天适合中医艾灸吗 2025年9月16日这天能中医艾灸宜不宜

- 今天适合交驰往来吗 2025年9月16日交驰往来好不好

- 今天适合害虫消灭吗 2025年9月16日害虫消灭是吉日吗

- 今天适合合同签订吗 2025年9月16日合同签订好不好

- 今天适合安装马桶吗 2025年9月16日安装马桶是不是最合适的日子

- 今天适合回老家探亲吗 2025年9月16日回老家探亲是不是黄道吉日

- 今天适合安装门框吗 2025年9月16日是不是安装门框的吉日

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气