中秋节:月圆人圆,体验成都的赏月习俗

中秋节的由来与节气特征

中秋节是中国传统的团圆节,通常在农历八月十五日庆祝。这个节日的起源可以追溯到古代的秋收祭月活动。自唐代以来,中秋节逐渐形成了固定的庆祝形式和内容,成为中华文化的重要组成部分。

在节气方面,中秋节正值秋季的中期,气候宜人,秋高气爽。此时,白昼逐渐变短,夜晚变长,月亮也最为圆满。农历八月十五日的月亮,因其光辉皎洁,成为了人们心中的象征,代表着团圆和希望。

物候特征:金秋月圆

每到中秋节,天气开始转凉,天空高远明净。秋季的风,带着凉意,渐渐吹散了夏季的湿热。白昼的时间逐渐减少,月亮的圆满和明亮也象征着丰收与和谐。

在这个季节,农田的作物已经进入了收获的阶段。秋高气爽的气候为丰收提供了良好的环境,农民们忙碌地收割庄稼,为接下来的冬季储备粮食。这时的月亮是最圆最亮的,也是最能触动人心的。古人云:“白露偏南秋气爽,月圆人圆庆团圆。”

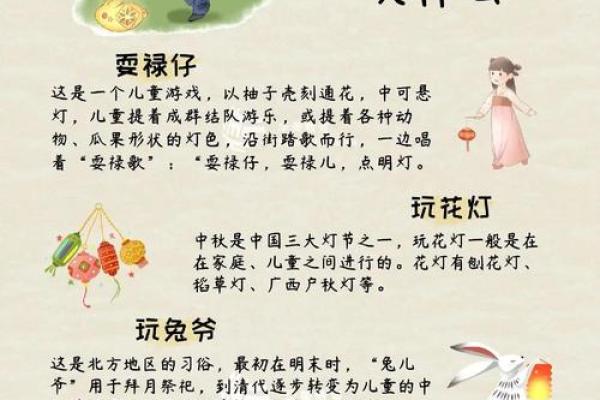

民间活动:品月赏景

中秋节的庆祝活动在全国范围内都有不同的形式,但有一项活动在成都尤为独特,那就是赏月与品尝月饼。中秋节晚上,成都市区的公园和街头巷尾总是弥漫着热闹的气氛。人们或在自家院子里,或在公园广场上,齐聚一堂,赏月、吃月饼,聊家常,享受团聚时光。

成都的中秋习俗也包括祭月,尽管这项活动的参与人数已逐渐减少,但仍然可以在一些传统的家庭中看到。在古老的风俗中,祭月是为了表达对月亮女神的崇敬,希望能够保佑家人平安、幸福。而如今的中秋更多的是家庭团圆、共享天伦之乐。此时,桌上的月饼、果品和茶水,成为了一家人围坐一起的媒介,象征着团圆、和谐与美满。

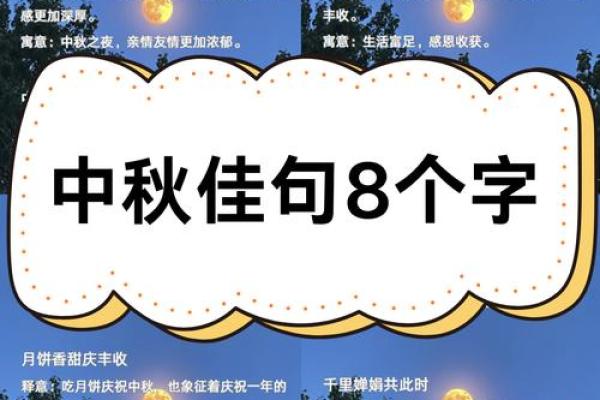

有诗云:“海上生明月,天涯共此时。”这句话便道出了中秋节的真正含义:无论你身处何方,心里牵挂的依然是那个阔别已久的家。

中秋节的饮食习俗:月饼与桂花

在成都,中秋节的月饼绝不仅仅是一种美食,它更是一种象征着团圆与祝福的文化符号。无论是传统的豆沙月饼,还是现代的冰皮月饼,都深受人们喜爱。成都市区的一些老字号月饼店,年年中秋时节都门庭若市,顾客络绎不绝。

除此之外,桂花也是中秋节的特色之一。每逢此时,成都的街头巷尾,常常能闻到桂花的香气。古人称“桂花香飘满月”,在中秋节这一天,喝一杯桂花酒、品一口桂花糖,既能享受味觉的满足,又能感受到秋天特有的浓浓香气。

诗人苏轼在《水调歌头》中写道:“明月几时有?把酒问青天。”他用这句诗表达了对明月的深深喜爱,也折射出对团圆和家的向往。

中秋节的现代意义:团圆与传承

随着时代的变迁,中秋节的庆祝方式也发生了变化。现代都市中的中秋,更多的是以家庭聚会为主。尽管社会节奏加快,但中秋节依然是人们一年一度的重要时刻,许多人会选择回家与家人团聚,哪怕是短短的一晚,也希望通过这一刻来找回和家人、亲友间的连接。

如今,成都的一些现代商业街区和购物中心也会举行大型的赏月活动和中秋晚会,吸引着成千上万的游客和市民。通过这些活动,人们不仅仅在享受传统的美食和文化,还能通过现代的方式传承和发扬中秋节的习俗。

中秋节不仅仅是一个节日,它更是中国传统文化的重要体现。它带给人们的不仅是美食的享受、亲情的温暖,还有月亮所象征的美好祝愿。每当月亮升起,那明亮的月光便把遥远的亲情与故乡的味道,照亮了每个人的心。

古人曾言:“但愿人长久,千里共婵娟。”这句诗描绘了中秋节的精神内核——无论身处何方,人们都能通过这一天的团聚与相思,传递着对美好生活的向往与祝福。

起名大全

最近更新

- 今日是祭祀祖先吉日吗 2025年8月11日祭祀祖先好吗

- 今日是窗帘陈设吉日吗 2025年8月11日今天窗帘陈设宜不宜

- 今日是购置车辆吉日吗 2025年8月11日购置车辆是不是好日子

- 今日是纳财吉日吗 2025年8月11日当天纳财可不可以

- 今日是购买房产吉日吗 2025年8月11日购买房产好不好

- 今日是驾船出行吉日吗 2025年8月11日是不是适合驾船出行

- 今日是缝制嫁衣吉日吗 2025年8月11日这天能缝制嫁衣吗

- 今日是销货买卖吉日吗 2025年8月11日是适合销货买卖的吉日吗

- 今日是生坟修建吉日吗 2025年8月11日适合生坟修建吗

- 今日是种植花卉草木吉日吗 2025年8月11日是适合种植花卉草木的吉日吗

- 今日是送结婚礼吉日吗 2025年8月11日送结婚礼能吗

- 今日是谢神恩吉日吗 2025年8月11日谢神恩好不好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气