端午节:龙舟竞渡,传承中华民族的习俗

端午节的由来与历史背景

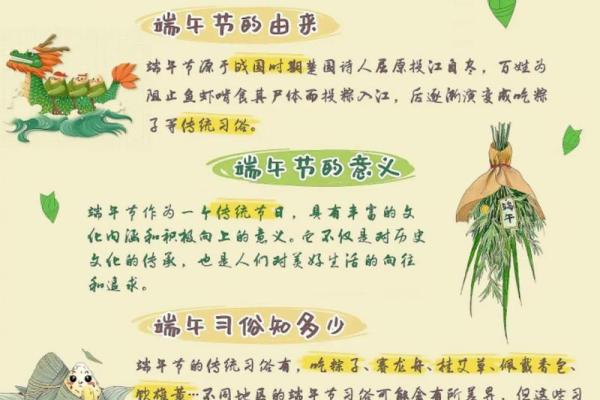

端午节,作为中华文化的重要节日之一,其历史可以追溯到两千多年前的战国时期。最早的端午节与纪念屈原有关。屈原是楚国的伟大诗人,他的忠诚与悲愤使他成为了中国文学史上一位伟大的象征。在屈原投江自尽后,百姓纷纷划船来抢救他,后来形成了端午节龙舟竞渡的习俗。除此之外,端午节还有许多地方的庆祝方式,如祭祖、驱邪、祈安等,都是与民间信仰息息相关的传统。

随着时间的推移,端午节逐渐成为了中国文化的象征之一,成为家庭团聚、亲朋相聚的重要时刻。无论身处何地,端午节的到来总是给人带来一份归属感和温馨感。

节气与物候特征

端午节通常位于农历五月初五,这时正值夏季的到来,气候炎热,阳光炽热。农田里的作物生长迅速,稻谷已经开始抽穗,麦田的金黄也象征着丰收的前景。端午节作为一个重要的节气,它标志着中国农业社会中一个关键的时刻——农忙时节的高潮。

在古代,端午节是与农事活动紧密相连的节日。农民们在这个时候忙于播种和耕耘,同时也是进行祭祀和祈祷丰收的时刻。因此,端午节不仅仅是一个文化节日,也是一个与农业生产息息相关的传统节令。

传统习俗与民间活动

端午节最具代表性的民间活动之一便是龙舟竞渡。龙舟竞渡起源于纪念屈原的传说,每年五月初五,各地都会举行龙舟比赛,赛龙舟的场面热烈而富有激情。赛龙舟不仅是一项激烈的体育活动,也是一项富有传统意义的文化表达。

另外,端午节还有吃粽子的习惯。粽子是一种由糯米包裹各种馅料,外面用竹叶包裹而成的传统食品。不同地区的粽子种类繁多,口味各异,但无论哪种,粽子都寓意着对屈原的纪念,传统的粽子让人感受到浓浓的节日气氛。

端午节期间,还有一些地方有挂艾草、佩香囊、喝雄黄酒等习俗。艾草被认为具有驱邪避毒的作用,而香囊则象征着祈求健康平安。这些活动体现了端午节深厚的文化内涵,也寄托了人们对幸福和安康的美好期望。

现代生活中的端午节

随着社会的发展,端午节的庆祝方式也在不断创新。在现代社会,很多人依然会通过聚会、赛龙舟、吃粽子等传统方式来庆祝端午节,而现代科技也让节日变得更加丰富多彩。比如,许多地方已经开始利用网络平台举办线上龙舟比赛,或者通过社交媒体与朋友分享节日祝福。

此外,端午节的文化传承得到了更广泛的认同和推广。许多学校、社区和企业都会组织有关端午节的文化活动,尤其是在孩子们的教育中,通过学习端午节的传统意义,帮助他们更好地了解中华文化的博大精深。

如今的端午节,虽然依旧充满着传统的韵味,但在现代生活的背景下,它更像是一场文化的盛宴,跨越时空和地域,将古老的传统与现代的生活方式融合在一起,成为了现代社会人们共同的文化认同。

诗词中的端午

端午节作为一个重要的传统节日,在古代诗词中也有许多描写。例如,屈原的《离骚》便深刻地表达了他对国家、对人民的忠诚:

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”

这句诗意在表达屈原身处困境却仍坚持不懈的精神,也与端午节纪念屈原的精神内涵密切相关。

另有唐代诗人杜甫在《端午日赐衣》一诗中写道:

“已知谢将军,空余何足恤。”

杜甫通过这首诗表现了他对节日的重视和对历史的感慨。

此外,宋代的苏轼在《赠花卿》一诗中也曾描绘端午节的场景:

“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。”

这句诗写出了端午节期间的离别与重逢,寓意着传统节日中的亲情和团圆。

在这些古代诗词中,端午节不仅仅是一个节庆的日子,它也是表达情感、寄托愿望的时刻,承载了人们对家国、亲情、友情的深厚情感。

端午节,不仅是一个具有浓厚传统意义的节日,也是中华文化的缩影,承载了几千年来的文化传承与历史记忆。

起名大全

最近更新

- 今日是祭祀祖先吉日吗 2025年8月11日祭祀祖先好吗

- 今日是窗帘陈设吉日吗 2025年8月11日今天窗帘陈设宜不宜

- 今日是购置车辆吉日吗 2025年8月11日购置车辆是不是好日子

- 今日是纳财吉日吗 2025年8月11日当天纳财可不可以

- 今日是购买房产吉日吗 2025年8月11日购买房产好不好

- 今日是驾船出行吉日吗 2025年8月11日是不是适合驾船出行

- 今日是缝制嫁衣吉日吗 2025年8月11日这天能缝制嫁衣吗

- 今日是销货买卖吉日吗 2025年8月11日是适合销货买卖的吉日吗

- 今日是生坟修建吉日吗 2025年8月11日适合生坟修建吗

- 今日是种植花卉草木吉日吗 2025年8月11日是适合种植花卉草木的吉日吗

- 今日是送结婚礼吉日吗 2025年8月11日送结婚礼能吗

- 今日是谢神恩吉日吗 2025年8月11日谢神恩好不好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气