寒食节:祭祖扫墓,思亲怀故

寒食节是中国传统节日之一,通常在每年的清明节前一两天庆祝。这个节日的历史可以追溯到两千多年前,至今仍深深植根于人们的文化中。寒食节不仅是祭祖扫墓的时刻,也是人们在春意盎然的季节中,向先人表达敬意、缅怀故人的时刻。

寒食节的由来

寒食节的起源与春秋时期的晋国历史息息相关。据传说,晋国公子介子推为救主公子重耳,曾将自己的肉割给他吃,以此保命。但在晋景公即位后,却没有对介子推进行应有的回报。介子推心灰意冷,带着母亲隐居在绵山。后来,晋景公想要寻找他,为了逼他现身,命令大火烧山,最后介子推未能现身,只留下了母子二人被大火烧死的悲剧。

为了纪念介子推的忠诚和牺牲,晋景公宣布每年寒食节这一天不生火做饭,所有人要吃冷食。寒食节由此成为了祭奠忠臣、祭祖扫墓的日子,并且逐渐与清明节合并,成为了我们今天所熟知的节日。

节气与物候特征

寒食节前后,正值春季,气温逐渐回暖,百花齐放,万物复苏。这个节令的特征是春风拂面,生机勃勃。然而,正因为寒食节紧邻清明节,它所蕴含的意义不仅在于对春天的迎接,更在于对故人的怀念。寒食节和清明节一同构成了春季祭祖扫墓的传统。

此时的气候,白天温暖,夜晚寒冷,尤为适合祭扫先人之墓。气候的变化在这时更让人们感受到时光流转、岁月变迁,进一步加深了人们对故人的思念。

寒食节的民间活动

在寒食节,最重要的活动便是祭祖扫墓。人们会在这一天前往祖先的墓地,扫墓、祭拜,献上供品,表达自己对先人的敬仰与怀念。尤其是在一些地方,寒食节扫墓是一个家庭团聚的时刻。大家通过祭扫活动,一方面能够缅怀先人,另一方面也能够加强家族的联系。

除此之外,寒食节的饮食也是节日活动的一部分。传统的寒食节食品主要是冷食,譬如寒食粽、冷汤圆、烧饼等。没有火烤的食物显得尤为清新,正好符合春季的清爽气息。在一些地方,人们也会将这些食物作为祭祖的供品之一,寓意着传承和纪念。

农事方面,寒食节时期正是春播的时节。农民通常会借此时机进行春耕准备,祈求风调雨顺、五谷丰登。此时农事与祭祖活动相结合,形成了一种传统的春季农耕节庆。

寒食节与现代生活的关联

随着时代的变迁,寒食节的庆祝方式也发生了变化。然而,祭祖扫墓的传统仍然深受现代人们的重视,成为了一个重要的家庭团聚时刻。在现代社会,许多人会选择通过线上祭扫的方式,来进行祭祖,虽然方式不同,但祭祖这一传统文化依然未曾改变。

现代人们也逐渐将寒食节与清明节结合起来,共同纪念祖先。这种融合使得这个节日具有了更深的文化内涵,也使得年轻一代能够更好地继承和发扬传统文化。同时,随着社会的发展,更多人开始注重亲情的联络和精神上的寄托,寒食节不再仅仅是祭扫的节日,它还象征着一种对家族、对生命的尊重和感恩。

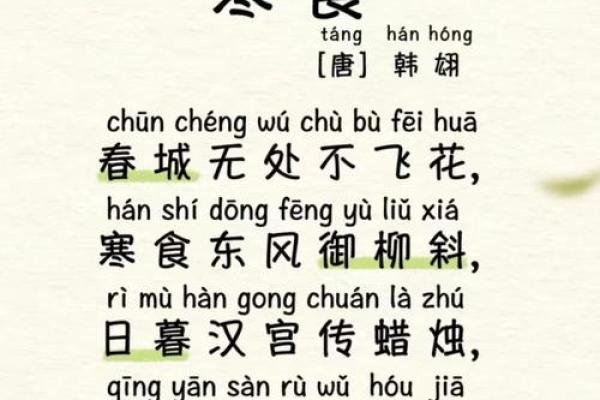

在诗词的映衬下,寒食节的氛围更加浓烈:

“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”——唐·王安石《泊船瓜洲》

“谁言寸草心,报得三春晖。”——唐·孟郊《游子吟》

“青山遮不住,毕竟东流去。”——唐·王之涣《登鹳雀楼》

这些诗句,在寒食节的氛围中愈发显得深情,承载着对先人、对故土的无限怀念。

寒食节不仅是一个纪念历史、缅怀亲人的节日,它在现代社会中仍然承载着丰富的文化内涵,提醒人们珍惜眼前人,传承传统美德。

起名大全

最近更新

- 今日是领养孩子吉日吗 2025年8月11日领养孩子当天黄历吉利吗

- 今日是盟定婚姻吉日吗 2025年8月11日盟定婚姻当天可不可以

- 今日是行船吉日吗 2025年8月11日是不是适合行船的好日子

- 今日是珠宝开光仪式吉日吗 2025年8月11日珠宝开光仪式合适吗

- 今日是盖房施工吉日吗 2025年8月11日盖房施工能吗

- 今日是粉刷墙壁吉日吗 2025年8月11日粉刷墙壁当天可不可以

- 今日是领证吉利吗 2025年8月11日是不是领证的好日子

- 今日是祭祀祖先吉日吗 2025年8月11日祭祀祖先是否适宜

- 今日是装修动工吉日吗 2025年8月11日装修动工好不好

- 今日是超度众生吉日吗 2025年8月11日超度众生是不是好日子

- 今日是设坛祈福吉日吗 2025年8月11日是适合设坛祈福最佳的吉日吗

- 今日是绘画吉日吗 2025年8月11日绘画是适合的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气